Stolpersteine

Selbst die Ortswechsel brachten keine Rettung: Alfried Semler wurde vier Jahre nach dem Nazi-Beschluss zwangssterilisiert

Katharina Gries Veröffentlicht am 07.10.2025

Dieser Stolperstein wurde für Alfried Albert Heinrich Semler auf dem Gelände der Diakonie verlegt.

Foto: Mel Rangel

Millionen Tote, noch mehr Vertriebene und Entrechtete – der Apparat des Nationalsozialismus verfolgte und mordete europaweit. Auch in Gifhorn sind die Zahlen der Opfer mindestens dreistellig. Nach und nach werden für sie Stolpersteine verlegt. Ihre Biografien stellt KURT in einer Serie vor. Diesmal geht es um Alfried Semler, der nach jahrelanger Wanderschaft und vielen Arbeitsstättenwechseln schließlich doch 1939 zwangssterilisiert wurde. Seine Geschichte schildert Katharina Gries aus der Historischen Kommunikation der Dachstiftung Diakonie in einem Gastbeitrag.

Alfried Albert Heinrich Semler, später manchmal Alfred Semmler geschrieben, wurde am 20. November 1878 als Sohn des Schuhmachers Albert Semler und der Dienstmagd Conradine Klotz geboren. Seine Eltern heirateten knapp zwei Wochen nach seiner Geburt. Alfried war das älteste von vier Geschwistern. Als Alfried neun Jahre alt war, verstarb seine Mutter, ein knappes Jahr später heiratete sein Vater erneut. Die Familie lebte in Braunschweig. Mehr ist über Alfried Semlers frühes Leben nicht bekannt.

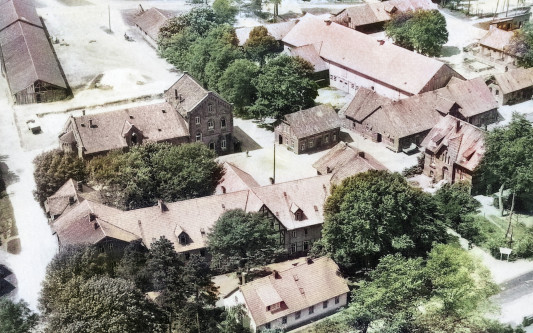

Alfried Semler arbeitete eine Zeit lang als Laufbursche und kam 1914 zum ersten Mal für ungefähr ein Jahr in die Arbeiterkolonie Kästorf.

In den frühen 1930er Jahren kehrte er in die Kästorfer Anstalten zurück und blieb mit Unterbrechungen bis 1935. Am 5. Januar 1935 diagnostizierte Landesmedizinalrat Dr. Walter Gerson nach einer psychiatrischen Untersuchung „angeborenen Schwachsinn“ und „asoziale Tendenzen“ und erstellte für Alfried Semler ein Sterilisationsgutachten. Nach der Untersuchung reichte Anstaltsvorsteher Martin Müller das Gutachten zusammen mit einer Anzeige beim Gifhorner Gesundheitsamt ein.

Dessen Leiter, Amtsarzt Dr. Bernhard Franke, leitete die Unterlagen am 21. Januar ohne weitere Prüfung an das Erbgesundheitsamt Hildesheim weiter, das am 19. Februar 1935 die Unfruchtbarmachung von Alfried Semler beschloss. Im Beschluss hieß es unter anderem: „Es handelt sich mithin um angeborenen Schwachsinn, der sich nicht so sehr auf intellektuellem, sondern vorwiegend auf moralischem Gebiet äussert.“ Gemeint waren sehr wahrscheinlich Alfried Semlers Vorstrafen wegen Bettelns und Diebstahl, die zu Gefängnisaufenthalten geführt hatten.

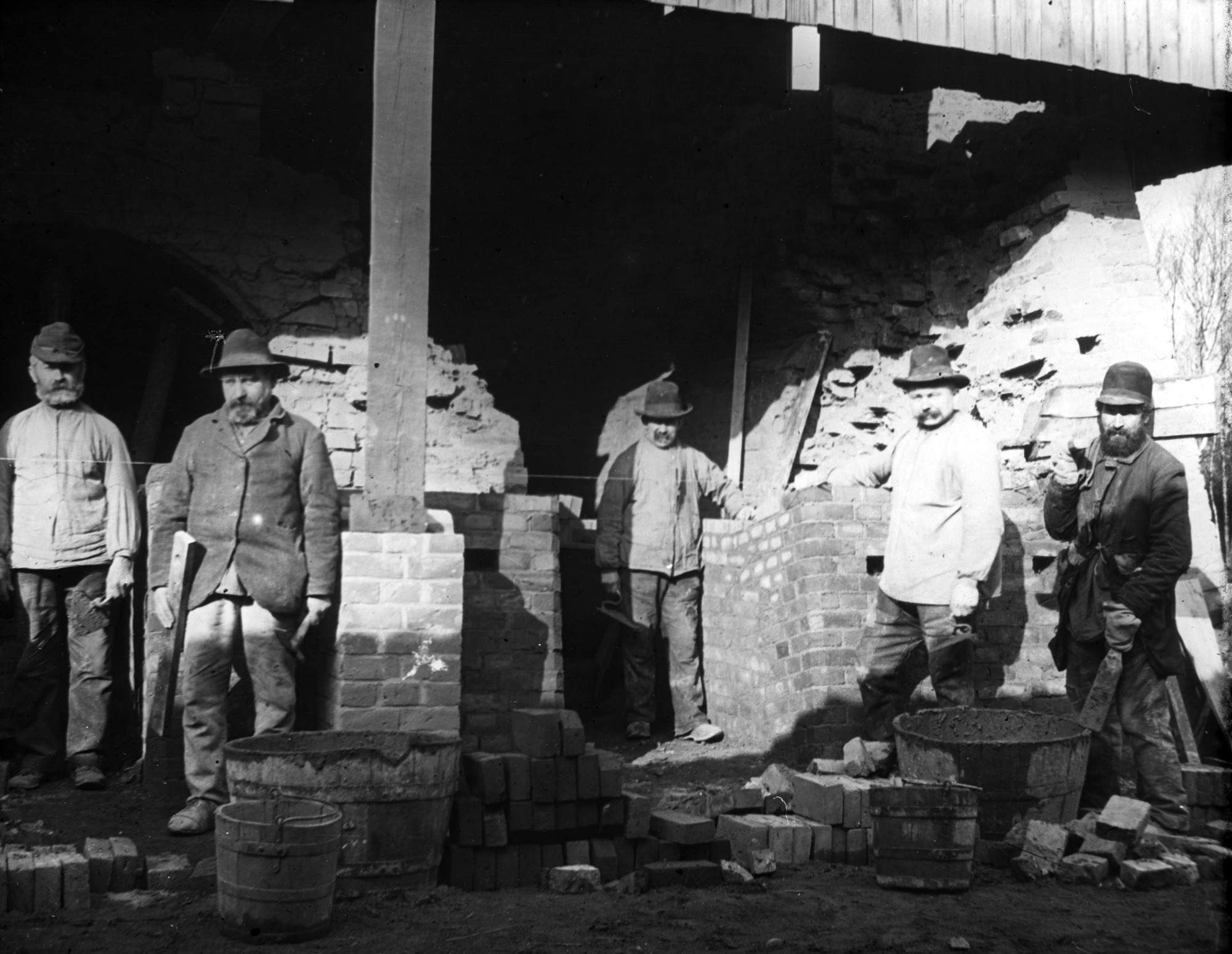

Felder bestellen, Meliorations- oder Maurerarbeiten wie auf diesem Foto, das um 1905 entstand – in der Kästorfer Arbeiterkolonie waren die Einsatzgebiete vielzählig.

Foto: Sammlung Archiv der Dachstiftung Diakonie

Während sonst eine Unfruchtbarmachung für gewöhnlich rasch nach Eintritt der Rechtskraft durchgeführt wurde, war dies in Alfried Semlers Fall nicht möglich: Am 24. Januar hatte er die Arbeiterkolonie Kästorf verlassen und war ins nördlich von Gifhorn gelegene Wesendorf gezogen, wo er beim Gemeindeschulzen Sander lebte. Als dort der Beschluss des Erbgesundheitsgerichts eintraf, war Semler bereits weitergezogen. Da sein nächster Aufenthaltsort nicht bekannt war, wurden Anfang März 1935 alle Wanderarbeitsstätten im Umkreis informiert und angewiesen, bei seinem Eintreffen das Erbgesundheitsgericht Hildesheim und die Polizei umgehend über seinen Aufenthaltsort zu informieren.

Den Aufruf griff das Werkheim für Arbeitswillige in Hannover auf und meldete am 8. April, dass Semler sich in der dortigen Wanderarbeitsstätte aufhalte. Diese Info erreichte das Gifhorner Gesundheitsamt erst Ende Mai und damit zu spät. Als es reagierte, hatte Alfried Semler sich in Hannover abgemeldet und war nach Celle weitergereist. Ob sich Semler der „Unfruchtbarmachung zu entziehen“ versuchte, wie der Gifhorner Medizinalrat Franke annahm, oder ob er ohne Hintergedanken auf der Suche nach einer bezahlten Arbeit und Unterkunft von Arbeitsstätte zu Arbeitsstätte zog, muss unklar bleiben.

Da sein Aufenthaltsort erneut nicht ermittelt werden konnte, wurde nun auch polizeilich nach Alfried Semler gefahndet, jedoch fast ein weiteres Jahr lang ohne Erfolg. Am 11. Mai 1936 meldete der Zentralverband deutscher Arbeiterkolonien in Lobetal auf Anfrage, dass Alfried Semler bis zum 1. Oktober 1935 im Wandererarbeitsheim in Kyritz in Brandenburg gelebt hatte. Auch hier war er jedoch längst nicht mehr anzutreffen, als die Behörden reagierten. Erst im Juli 1939 gab es eine weitere Spur von ihm: Bis Mitte Februar des Jahres hatte sich Semler erneut in Kyritz aufgehalten und war von dort aus in das nahe Goldbeck gezogen, wo er Ende 1938 und Anfang 1939 schon einmal auf dem Provinzialpachtgut gelebt und gearbeitet hatte.

Auch ältere Bewohner arbeiteten in der Kästorfer Kolonie noch mit. Diese Aufnahme entstand um 1960.

Foto: Sammlung Archiv der Dachstiftung Diakonie

Seit Februar 1939 lebte Alfried Semler in Siebmannshorst bei Wittstock, ebenfalls in Brandenburg. Er arbeitete beim Ortsbauernführer Schnitzer und muss hier aufgefunden worden sein, denn am 15. November wurde seine Unfruchtbarmachung in Wittstock durchgeführt. Alfried Semler wurde am 22. November aus dem Krankenhaus entlassen und kehrte ein knappes Jahr später, am 5. November 1940, in die Kästorfer Anstalten zurück. Hier lebte er bis Anfang 1953 in der Arbeiterkolonie. Am 14. Februar 1953 wechselte er intern in die Altersheimabteilung der Arbeiterkolonie, von wo aus er am 1. Juni 1953 nach Uelzen zog.

Am 5. Juli 1957 kehrte er dann ein letztes Mal in die Kästorfer Anstalten zurück. Nach einem mehrmonatigen Aufenthalt im Altenheim der Arbeiterkolonie verließ Alfried Semler am 31. Mai 1958 Kästorf endgültig und zog nach Celle in die Herberge zur Heimat. Hier verstarb er am 12. Dezember 1958 im Alter von 80 Jahren. Angehörige sind nicht bekannt.

Dieser Text ist Teil der Broschüre „Stolpersteine in der Diakonie Kästorf“, kostenfrei erhältlich imStadtarchiv, in der Stadtbüchereiund bei der Diakonie in Kästorf.

Die Forschung zu Opfern des Nationalsozialismus geht weiter.

Hinweise sammelt das Kulturbüro:

Tel. 05371-88226

kultur@stadt-gifhorn.de