Stolpersteine

Die „Rassenhygieniker“ zwangen 69 Menschen in Kästorf zur Sterilisation - Das Gedenkprojekt „Stolpersteine in Gifhorn“ will Name und Geschichte von jedem einzelnen Opfer erzählen

Steffen Meyer Veröffentlicht am 04.02.2022

46 der 69 Opfer in Kästorf lebten im Erziehungsheim Rischborn. Bei fast allen der unfruchtbar gemachten Jugendlichen lauteten Diagnose und Begründung der Täter „angeborener Schwachsinn“.

Foto: Sammlung Archiv der Dachstiftung Diakonie

Das Gedenkprojekt „Stolpersteine in Gifhorn“ will Name und Geschichte von jedem einzelnen Opfer erzählen – soweit es die überlieferten Unterlagen zulassen. Dr. Steffen Meyer, Historiker und Archivar der Dachstiftung Diakonie, schildert seine Forschungsergebnisse zu den Kästorfer Anstalten in der Zeit des Nationalsozialismus in einem Gastbeitrag.

In der Zeit des Nationalsozialismus ist Bewohnern der Diakonie Kästorf großes Unrecht widerfahren. 69 Jugendliche und Männer, die in der Einrichtung Hilfe, Schutz und Geborgenheit suchten, wurden unfruchtbar gemacht und in ihrer Würde und Integrität verletzt. Daran zu erinnern, ist ein wichtiger Bestandteil des Gedenkprojektes Stolpersteine, das in Kästorf mit der Verlegung der ersten vier Steine im Herbst 2021 seinen Anfang nahm.

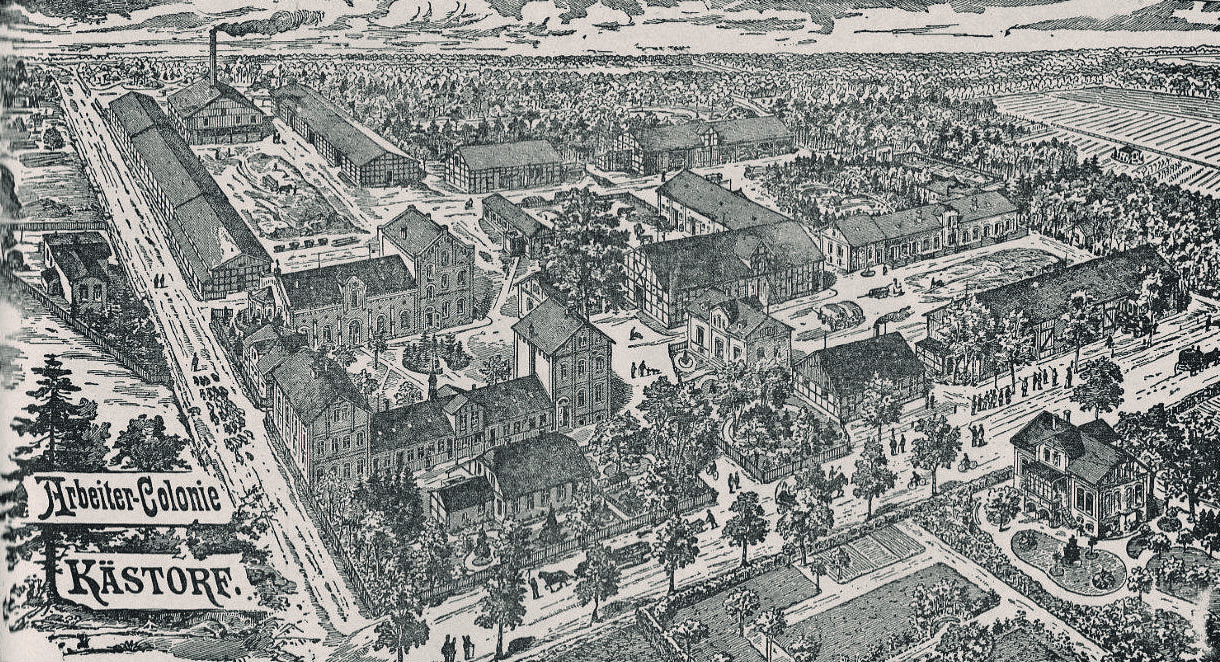

Die Diakonie Kästorf ist Teil der evangelischen Kirche und eine Einrichtung für Menschen in besonderen Lebenslagen. Sie liegt rund fünf Kilometer von Gifhorn entfernt und wurde 1883 als Kolonie für wohnungslose und arbeitssuchende Männer gegründet. Von 1930 bis 1972 hieß die Einrichtung „Kästorfer Anstalten“. Zum besseren Verständnis, warum ihre Bewohner zwischen 1933 und 1945 in Gefahr lebten und Angst um ihre Gesundheit haben mussten, lohnt sich zunächst ein Blick zurück in das Jahr 1932, in die Spätphase der Weimarer Republik.

Es gab zu dieser Zeit eine Wirtschaftskrise mit vielen Arbeitslosen und großer Not in Deutschland. Für Menschen mit Hilfebedarf und für Einrichtungen, die sich um sie kümmerten, stand immer weniger Geld zur Verfügung. Auch die Kästorfer Anstalten bekamen das zu spüren. Die meisten Bewohner der Arbeiterkolonie, die man „Kolonisten“ oder „Wanderarme“ nannte, arbeiteten in der Landwirtschaft und in den anstaltseigenen Werkstätten, wofür sie einen Schlafplatz, Essen und einen geringen Lohn bekamen.

Viele Männer konnten aber kaum noch arbeiten, da sie krank oder invalide waren. Verpflegung und einen Schlafplatz bekamen die Arbeitswilligen trotzdem, denn sie sollten nicht abgewiesen werden. Als im Spätherbst 1932 bereits alle 200 Plätze belegt waren, wurden Notlager aufgebaut.

Zur Arbeiterkolonie der Kästorfer Anstalten gehörte auch eine Schmiede – diese Aufnahme entstand um das Jahr 1931.

Foto: Sammlung Archiv der Dachstiftung Diakonie

Zu der ursprünglichen Hilfe für Wanderarme etablierten sich bald andere Angebote in den Kästorfer Anstalten. Die Einrichtung wuchs nach und nach zu einer kleinen Ort-

schaft heran.

Im 1910 gegründeten Erziehungsheim Rischborn wohnten 45 bis 55 Jungen, die zwischen 14 und 21 Jahre alt waren und nicht mehr bei ihren Familien leben durften. Staatliche Behörden hatten zuvor in die Familienerziehung eingegriffen und die Einweisung der Jugendlichen in eine Erziehungsanstalt angeordnet. Das geschah zum Beispiel dann, wenn sie zu verwahrlosen drohten, die Schule schwänzten, gewalttätig waren oder Diebstähle begingen. Das Erziehungsheim, in dem es sehr streng zuging und hart gearbeitet werden musste, erhielt für die Betreuung der Jungen vom Landesdirektorium Hannover Pflegegeld. Es war sehr knapp bemessen und wurde 1932 um 41 Pfennig auf 2,20 Reichsmark pro Platz und Tag reduziert. Umgerechnet auf die heutige Zeit waren das weniger als 10 Euro. Davon mussten Kleidung, Essen, Unterkunft, Schulsachen, Reparaturen und alle anderen Ausgaben bezahlt werden.

Der dritte Bereich in den Kästorfer Anstalten war die Heilstätte Stift Isenwald für Alkoholkranke mit 35 Plätzen. Die Männer, die hier eine Kur machten, zahlten ihren Aufenthalt oft selbst. Auch Krankenkassen und Versicherungsanstalten beteiligten sich an den Kosten. Im Zuge der Wirtschaftskrise wurden die Mittel für die Suchtkrankenhilfe drastisch gekürzt und Behörden überwiesen kaum noch Patienten. Als dann noch weniger Selbstzahler kamen und sich am 31. Dezember 1932 nur noch elf Pfleglinge in der Heilstätte aufhielten, dachte die Anstaltsleitung über ihre Schließung nach.

Das Gelände der Arbeiterkolonie um 1905. Gegründet wurde sie im Jahr 1883 als Kolonie für wohnungslose und arbeitssuchende Männer.

Foto: Sammlung Archiv der Dachstiftung Diakonie

Im Altenheim Hagenhof verbrachten ehemalige Kolonisten ihren Lebensabend. Das Haus am Waldrand hatte 60 Plätze und war 1932 sehr gut belegt. Die Bewohner, die noch etwas rüstiger waren, übernahmen leichte Tätigkeiten im Haus und Garten, die Bettlägerigen und Sterbenden wurden in einer „Siechenabteilung“ betreut.

Der Vorsteher der Kästorfer Anstalten hieß damals Martin Müller. Er war 29 Jahre alt und Pastor. Seit seinem Amtsantritt im Herbst 1929 lotste er die Einrichtung mit viel Geschick und guten betriebswirtschaftlichen Kenntnissen durch schwieriges Fahrwasser, war den zuständigen Behörden als verlässlicher Partner bekannt und bei den Mitarbeitenden und Bewohnern beliebt. Die wirtschaftliche Lage und die ungewisse Zukunft am Ende des Jahres 1932 bereiteten ihm und dem Aufsichtsgremium allerdings große Sorgen. Hilfe versprach sich Martin Müller von der nationalsozialistischen Bewegung und ihrem Führer Adolf Hitler.

Müller glaubte nicht daran, dass das demokratisch-parlamentarische Verfassungssystem die bestehenden Probleme des Volkes und der Wohlfahrtspflege lösen könne. Er wünschte sich eine ordnende und starke Hand, einen autoritären Staat, der die Schwierigkeiten im Innern beherzt angehen und nach außen ein starkes Deutschland repräsentieren würde. Nach seinem damaligen Verständnis hatte der einzelne Mensch zu viele Rechte und Befugnisse, egal wie er lebte, was er tat und was er zum Volkswohl beitrug. Als Einrichtungsleiter bedauerte er den Zugang von Menschen, die nach seiner Vorstellung eher in ein Arbeitshaus gehört hätten und zu Lasten der anderen Bewohner und des Personals in den Kästorfer Anstalten Aufnahme fanden. In seinen Aufzeichnungen nennt er in diesem Zusammenhang Arbeitsunwillige, Bettler, schwere Alkoholiker mit wenig Aussicht auf Heilung und primitiv-schwachsinnige Jungen im Erziehungsheim, die grob und ungehorsam waren.

Um 1930: Im Altenheim Hagenhof verbrachten ehemalige Kolonisten ihren Lebensabend.

Foto: Sammlung Archiv der Dachstiftung Diakonie

Menschen auszugrenzen und nach ihrer Wertigkeit für das Gemeinwohl zu beurteilen, entsprach dem Zeitgeist. Schon seit den 1920er Jahren wurde in Deutschland und in anderen Ländern offen darüber diskutiert, ob Menschen der Gesellschaft nützlich sein sollen und die als zu hoch empfundenen Ausgaben für Arme, Kranke, Menschen mit Behinderungen oder Straftäter gerechtfertigt seien. Auch der Diakonieverband, der damals „Innere Mission“ hieß, plädierte im Jahr 1931 für eine differenzierte Fürsorge: Ein besonderes Maß an Fürsorge sollte nur Kranken und Bedürftigen zuteilwerden, die voraussichtlich wieder voll leistungsfähig werden könnten. Andere Menschen in besonderen Lebenslagen sollten nur die minimalste Versorgung erhalten und wenn nötig in Bewahranstalten leben.

Die Anhänger der aufstrebenden Wissenschaft Eugenik gingen noch einen Schritt weiter. Sie waren davon überzeugt, dass sich schwache und kranke Menschen dank sozialer Fürsorge und moderner Medizin viel stärker vermehrten als gesunde und leistungsfähige. Da nach wenigen Generationen die vermeintlich wertvolle Gesellschaftsschicht immer kleiner werde, drohe dem Volk die Degeneration. Von dieser aus heutiger Sicht befremdlichen Theorie waren damals gesellschaftsübergreifend viele Menschen überzeugt. Um der Degeneration vorzubeugen, plädierten die Anhänger der Eugenik, die man in Deutschland „Rassenhygieniker“ nannte, deswegen unter anderem für Sterilisationen.

Im Erziehungsheim Rischborn lebten Jugendliche, die der Staat aus ihren Familien nahm.

Foto: Sammlung Archiv der Dachstiftung Diakonie

Als die Forderungen nach einem Sterilisierungsprogramm für erbliche Krankheiten und Behinderungen dann immer lauter wurden, legte der Preußische Landesgesundheitsrat 1932 einen Gesetzentwurf zur freiwilligen Unfruchtbarmachung vor, der auf breite gesellschaftliche Zustimmung stieß. Dieser Entwurf diente später den Nationalsozialisten als Basis für eines ihrer ersten Gesetze: Am 14. Juli 1933 erließen sie das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“, das am 1. Januar 1934 in Kraft trat. Der entscheidende Unterschied zum Entwurf des Preußischen Landesgesundheitsrates bestand darin, dass die Unfruchtbarmachung auch gegen den Willen der Betroffenen erfolgen durfte, wenn nötig unter Anwendung polizeilichen Zwangs.

Martin Müller, der genau wie die meisten anderen evangelischen Einrichtungsleiter die nationalsozialistische Machtübernahme begrüßte, bezeichnete das Sterilisationsgesetz als „großes Werk“. Laut amtlichem Kommentar sollten vermeintliche Erbkrankheiten durch Unfruchtbarmachung aus dem „Volkskörper“ entfernt werden. Dazu zählten angeborener Schwachsinn, Schizophrenie, manisch-depressive Erkrankungen, Epilepsie, Chorea Huntington, erbliche Blind- und Taubheit und erbliche körperliche Missbildung. Auch die Diagnose „schwerer Alkoholismus“ war ein Sterilisationsgrund, auch wenn die Vererbbarkeit nicht erwiesen war.

Das Sterilisierungsprogramm wurde mit hohem Tempo umgesetzt und nahm besonders Menschen mit abweichendem Sozialverhalten in den Blick. In den Grenzen des Deutschen Reiches von 1937 wurden in der NS-Zeit etwa 360.000 Personen zwangssterilisiert, mehrere Tausend starben an den Folgen des Eingriffs.

Wer noch rüstig war, übernahm im Hagenhof leichte Arbeiten in Haus und Garten – für die Bettlägerigen und Sterbenden gab es eine „Siechenabteilung“.

Foto: Sammlung Archiv der Dachstiftung Diakonie

Formal begann ein Sterilisationsverfahren mit einer Anzeige, zu der Ärzte, Anstaltsleiter oder Personen, die mit der Behandlung von Kranken zu tun hatten, verpflichtet waren. Ging eine Anzeige beim zuständigen Amtsarzt ein, musste dieser die verdächtigte Person vorladen, ein ärztliches Gutachten anfertigen und gegebenenfalls beim zuständigen Erbgesundheitsgericht einen Antrag auf Unfruchtbarmachung stellen. Die Erbgesundheitsgerichte hatten Ermittlungen anzustellen und durften Zeugen und Sachverständige vernehmen. Am Ende eines Verfahrens fasste das Gericht, das sich aus einem Richter und zwei Ärzten zusammensetzte, einen Beschluss. War der Beschluss rechtskräftig geworden, musste die Unfruchtbarmachung von einem approbierten Arzt durchgeführt werden.

Quellen belegen, dass es für die Beteiligten durchaus Handlungsspielräume gab. So wurde Lernschwäche manchmal als harmlose mangelnde Intelligenz gedeutet, ein anderes Mal galt sie als Indiz für angeborenen Schwachsinn und hatte eine Zwangssterilisation zur Folge. Martin Müller versuchte nicht, die Bewohner der Kästorfer Anstalten zu schützen, wie in einer Anstaltschronik aus dem Jahr 1983 nachzulesen ist. Vielmehr entwickelte er zusammen mit dem Anstaltspsychiater Walter Gerson eine eigene Methodik, die ein schnelles Umsetzen der Verfahren ermöglichte. Über die Vorgaben des Gesetzgebers hinaus ließ Müller Bewohner vor Ort von Gerson begutachten. Dieser leitete in Göttingen ein Provinzialerziehungsheim und führte in seiner Funktion als Landesmedizinalrat im Erziehungsheim Rischborn psychiatrische Untersuchungen durch. Deswegen war er regelmäßig in Kästorf zu Gast.

Die Anregung, nicht nur seiner Anzeigepflicht nachzukommen, sondern mit Hilfe von Gerson zur Beschleunigung der Verfahren beizutragen, bekam Müller von amtlicher Seite: Die amtsärztliche Situation im Landkreis Gifhorn war im Hinblick auf die Umsetzung des Sterilisationsgesetzes aus Sicht der Nationalsozialisten denkbar schlecht. Der am 1. Januar 1933 zum Kreisarzt ernannte Medizinalrat Erich Braemer bat Müller daher kurz nach Inkrafttreten des Gesetzes um Hilfe: „Die Durchführung des Gesetzes bei den Pfleglingen Ihrer Anstalten würde sich erleichtern und beschleunigen lassen, wenn mit den Anzeigen der Erbkranken gleichzeitig auch die für die Antragstellung erforderlichen ärztlichen Gutachten mitgegeben würden. Da ich für die nächsten Monate mit Dienstgeschäften überlastet bin, würde mir eine Untersuchung der gemeldeten Erbkranken mit der wünschenswerten Beschleunigung nicht möglich sein.“

Martin Müller wäre seinen Pflichten zur Genüge nachgekommen, wenn er dem Gifhorner Kreisarzt erbkrankverdächtige Bewohner angezeigt und ihm die weitere Bearbeitung der Fälle überlassen hätte. Er hätte die Betroffenen dann vorladen, ein amtsärztliches Gutachten erstellen und gegebenenfalls einen Antrag beim zuständigen Erbgesundheitsgericht stellen müssen. Aber die Übereinkunft zwischen Braemer, Müller und Gerson kürzte dieses zeitintensivere Verfahren erheblich ab.

Werkzeugausgabe in der Arbeiterkolonie um das Jahr 1931.

Foto: Sammlung Archiv der Dachstiftung Diakonie

Als Erich Braemer dann Gifhorn im Mai 1934 in Richtung Berlin verließ, blieb seine Kreisarztstelle fünf Monate lang unbesetzt. Seine Aufgaben übernahmen in dieser Zeit Medizinalräte aus benachbarten Landkreisen, die es nicht für nötig hielten, die aus Kästorf eintreffenden Unterlagen zu überprüfen. Ohne die angezeigten Personen angehört oder gesehen zu haben, stellten sie Sterilisationsanträge bei den zuständigen Erbgesundheitsgerichten.

Erich Braemers Nachfolger als leitender Medizinalrat in Gifhorn, Bernhard Franke, hielt sich ebenfalls an die Vereinbarung mit Martin Müller. Auch er ließ sich nur ausnahmsweise die für eine Sterilisation vorgesehenen Bewohner vorführen und stellte fast immer ohne Prüfung der Unterlagen einen Antrag auf Unfruchtbarmachung. Die Erbgesundheitsgerichte wogen ihrerseits selten die Sachlage ab und kamen meistens im Schnellverfahren zu einer Entscheidung. Die Gutachten von Walter Gerson, die oft nur skizzenhaft ausgefüllt waren und die nötige Sorgfalt vermissen ließen, waren oft das einzige Beweismittel für das Vorliegen einer „Erbkrankheit“. In den meisten Fällen diagnostizierte Gerson bei den Bewohnern der Kästorfer Anstalten „angeborenen Schwachsinn“. Was für ihn darauf hindeutete, lässt sich in überlieferten Gutachten und Gerichtsbeschlüssen nachlesen. So vermerkte er bei einem Jungen aus dem Erziehungsheim: Schulleistungen ungenügend, zweimal in Lehrstelle gescheitert, moralisch tiefstehend, asoziale Neigungen.

Die Gerichtsbeschlüsse kamen per Post, dann ging alles sehr schnell. Ein Mitarbeiter der Kästorfer Anstalten begleitete die Betroffenen in ein nahegelegenes Krankenhaus und holte sie im Regelfall fünf Tage nach der Operation wieder ab. Zuvor versuchten Martin Müller und Walter Gerson in Aufklärungsgesprächen den Bewohnern verständlich zu machen, dass sich ihre körperliche Integrität dem Volkswohl unterzuordnen habe und eine Sterilisation keine Strafe sei. Dass die Aufklärungsgespräche nicht immer erfolgreich verliefen, wird durch die anschließende Flucht von betroffenen Bewohnern belegt. In den meisten Fällen verlief aber alles – aus Sicht der Anstaltsleitung – reibungslos. Nach ein paar Tagen Schonung mussten sich die Betroffenen wieder in den Anstaltsalltag einfügen. Fortan waren sie als „erbkrank“ stigmatisiert, ohne die Möglichkeit, jemals Kinder zeugen zu können.

Waschraum der Arbeiterkolonie um das Jahr 1931.

Foto: Sammlung Archiv der Dachstiftung Diakonie

46 der 69 Zwangssterilisationsopfer aus den Kästorfer Anstalten kamen aus dem Erziehungsheim Rischborn, 19 aus der Arbeiterkolonie, zwei aus der Heilstätte Stift Isenwald und zwei weitere lebten im Hagenhof. In 87 Prozent aller Fälle diagnostizierte Walter Gerson „angeborenen Schwachsinn“ als Sterilisationsgrund.

Über die Geschehnisse im Nationalsozialismus wurde in der Diakonie Kästorf erstmals in den 1980er Jahren kritisch diskutiert. Bewohner, Mitarbeitende, Zivildienstleistende und der Vorstand sorgten schließlich dafür, dass im November 1993 eine Gedenktafel für die Opfer rassistischer Gewalt in den Jahren 1933 bis 1945 an der Außenwand des Begegnungszentrums angebracht wurde. Im Jahr 2003 widmete sich eine Sonderausstellung den Zwangssterilisationen in der Diakonie Kästorf. In diesem Zusammenhang entstand eine wissenschaftliche Studie, die das vorliegende Aktenmaterial sichtete und auswertete.

Jetzt erfolgt der nächste Schritt: Im Zuge des Gedenkprojektes „Stolpersteine in Gifhorn“ werden die 69 Opfer der Diakonie aus der Anonymität geholt. Von jedem Einzelnen sollen sein Name genannt und seine Geschichte erzählt werden, soweit es die überlieferten Unterlagen ermöglichen. Bei der Erstverlegung am 6. Oktober 2021 wurde für jeweils ein Opfer aus den damals vier bestehenden Anstaltsbereichen ein Stolperstein auf dem Gelände der Diakonie Kästorf verlegt. Die ersten Stolpersteine erinnern an Heinrich Alberts, Albrecht Muenk, Walter Hartung und Erich Willigeroth. Die Verlegung der verbleibenden 65 Stolpersteine wird im Laufe der nächsten Jahre erfolgen.

Dieser Text ist Teil der Broschüre „Stolpersteine in Gifhorn“, kostenfrei erhältlich im Stadtarchiv und in der Stadtbücherei.

Die Forschung zu Opfern des Nationalsozialismus in und aus Gifhorn geht weiter. Hinweise sammelt das Kulturbüro der Gifhorner Stadtverwaltung:

Tel. 05371-88226

kultur@stadt-gifhorn.de