Stolpersteine

Kästorfs Arbeiterkolonie wurde ihm zum Verhängnis: Johannes Heuer wurde von den Nazis festgehalten und zwangssterilisiert

Katharina Gries Veröffentlicht am 09.04.2025

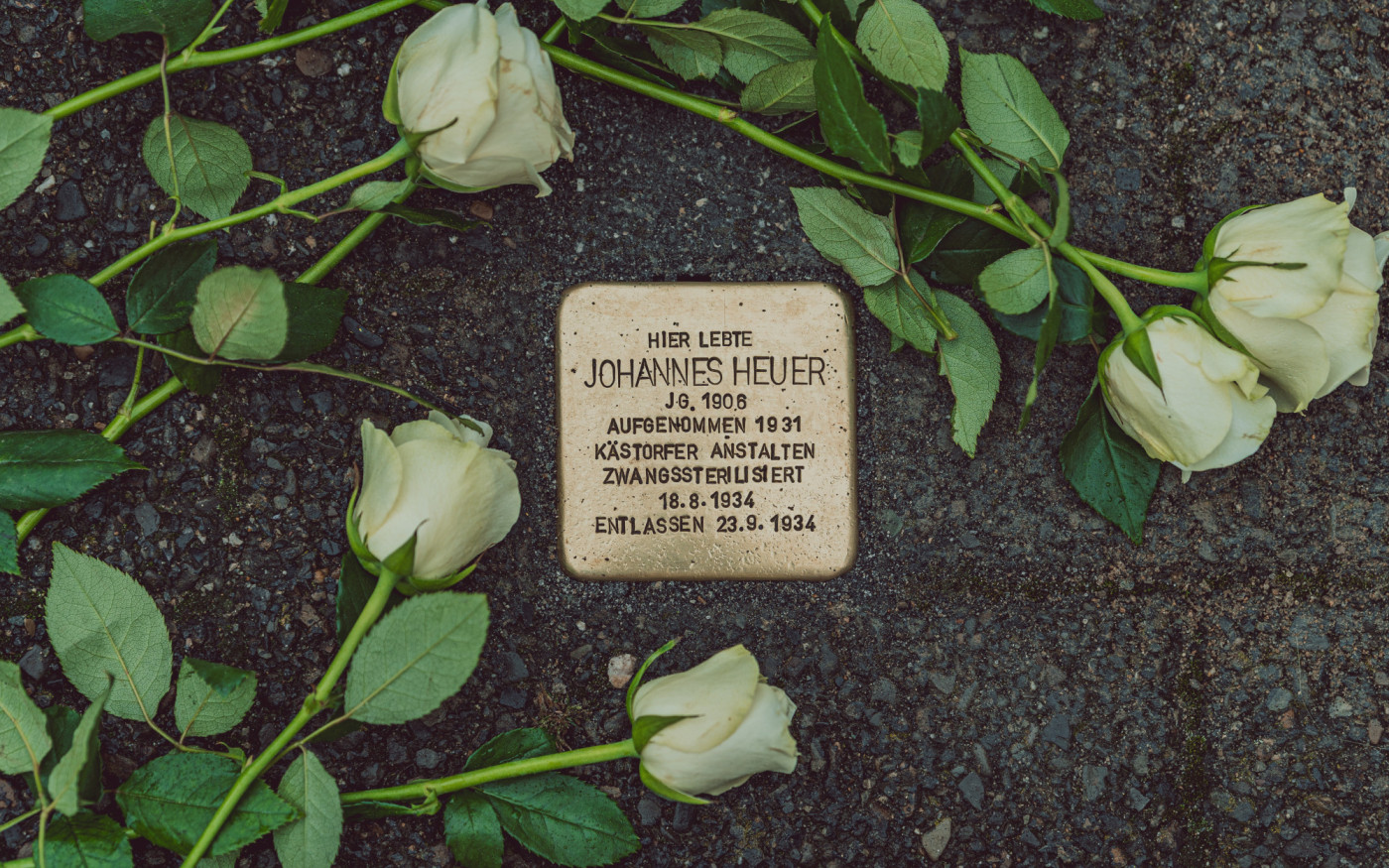

Dieser Stolperstein auf dem Gelände der Kästorfer Diakonie wurde in Gedenken an Johannes Heuer verlegt.

Foto: Mel Rangel

Millionen Menschen litten unter den Gräueltaten der Nationalsozialisten. Allein in Gifhorn ist die Zahl der Opfer mindestens dreistellig. Minderheiten und politische Gegner sahen sich Denunziation, Verfolgungen und willkürlichen Festnahmen ausgesetzt, die häufig in Ermordungen endeten. Für einige Opfer von ihnen wurden Stolpersteine in unserer Stadt verlegt. Ihre Biographien stellt KURT in einer Serie vor. Diesmal berichtet Katharina Gries von der Historischen Kommunikation der Dachstiftung Diakonie in einem Gastbeitrag über Johannes Heuer, der von den Nazis zwangssterilisiert wurde.

Friedrich Ernst Johannes Heuer wurde am 7. April 1906 als Sohn des Schneiders August Heuer und der Arbeiterin Johanne Heuer in Ettenbüttel im Landkreis Gifhorn geboren und am 20. Mai desselben Jahres getauft. Er war das dritte von sechs Kindern. Sein ältester Bruder Wilhelm verstarb bereits im Jahr 1900 im Alter von acht Monaten. Mehr ist über das frühe Leben von Johannes Heuer nicht bekannt.

Zum ersten Mal kam Johannes Heuer 1931 in die Arbeiterkolonie Kästorf. Nach zehn Monaten verließ er die Einrichtung und ging nach Wilsche, kehrte Ende Juni 1932 aber nach Kästorf zurück. Dort traf er auf seinen Vater August, der nach dem Tod seiner Frau – Johanne Heuer starb im März 1932 in Ettenbüttel – um Aufnahme in der Arbeiterkolonie Kästorf bat.

Während August Heuer im Januar 1933 von der Kolonie in das Kästorfer Altenheim und Siechenhaus Hagenhof wechselte, wo er am 27. Juli 1933 starb, verließ sein Sohn Johannes die Kästorfer Anstalten im Juni 1933 und zog nach Wichelnförth bei Groß Oesingen. Von dort kehrte er am 11. November in die Arbeiterkolonie zurück.

Am 7. und 8. März 1934 fanden in den Kästorfer Anstalten psychiatrische Untersuchungen durch den Göttinger Landesmedizinalrat Dr. Walter Gerson statt. Gerson diagnostizierte bei dem damals 27-jährigen Heuer „angeborenen Schwachsinn“. Mit dieser Diagnose galt er nach dem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, das am 14. Juli 1933 erlassen und am 1. Januar 1934 in Kraft getreten war, als „erbkrank“. Das Gesetz sah die Unfruchtbarmachung von vermeintlich „erbkranken“ Menschen vor, um vermeintlich „erbkranken“ Nachwuchs zu verhindern.

Kolonisten aus der Arbeiterkolonie Kästorf beim Pflügen eines Feldes um 1931. Arbeiten wie diese gehörten für die Bewohner zum Alltag.

Foto: Sammlung Archiv der Dachstiftung Diakonie / Kolorierung: KURT Media via Photoshop Neural Filters

Die Betroffenen wurden oft angehalten, die Anträge selbst zu stellen, was auch bei Johannes Heuer der Fall war. Er stellte nach der psychiatrischen Untersuchung selbst einen Antrag auf Unfruchtbarmachung beim Erbgesundheitsgericht Göttingen, obwohl Heuer nach Gersons Ansicht „eine regelreche Einsicht“ nicht besaß.

Wahrscheinlich um die Durchführung des Verfahrens zu garantieren, durfte Johannes Heuer auf Weisung von Anstaltsvorsteher Martin Müller ab dem 25. April 1934 die Kolonie nicht mehr verlassen oder beurlaubt werden, obwohl es keine Gesetzesgrundlage dafür gab. Bis auf weiteres wurde er also gegen seinen Willen in der Arbeiterkolonie Kästorf festgehalten.

Nach einigen Wechseln in der Zuständigkeit gelangten die Sterilisationsunterlagen von Johannes Heuer zwischenzeitlich von Göttingen über Lüneburg an das Erbgesundheitsgericht Hildesheim. Dort beschloss das Gericht am 16. Juni 1934 die Unfruchtbarmachung, die am 18. August desselben Jahres durchgeführt wurde.

Johannes Heuer kehrte nach der Operation in die Arbeiterkolonie zurück, die er am 23. September 1934 für immer verließ. Danach verliert sich seine Spur. Die Schwestern Clara und Dorothee lebten beide bis zu ihrem Tod Mitte der 1990er Jahre im Raum Celle, weitere Angehörige sind nicht bekannt.

Dieser Text ist Teil der Broschüre „Stolpersteine in der Diakonie Kästorf“, kostenfrei erhältlich im Stadtarchiv, in der Stadtbücherei und bei der Diakonie in Kästorf.

Die Forschung zu Opfern des Nationalsozialismus geht weiter. Hinweise sammelt das Kulturbüro:

Tel. 05371-88226

kultur@stadt-gifhorn.de