Stolpersteine

Unser Gifhorn im Nationalsozialismus: Zustimmungsdiktatur der einen – Verfolgungsstruktur für die anderen

Manfred Grieger Veröffentlicht am 13.11.2022

Die Reichsarbeitsdienstgruppe 183 marschierte im Juni 1938 unter dem Jubel der Gifhorner Bevölkerung durch die Adolf-Hitler-Straße, dem heutigen Steinweg in Gifhorns Innenstadt.

Foto: Fotosammlung Stadtarchiv Gifhorn

„Wir haben von alldem nichts gewusst!“ – Dass dieser Satz, bezogen auf die Verbrechen der Nationalsozialisten auch in Gifhorn, genauso falsch wie schamlos ist, beweist Historiker Prof. Dr. Manfred Grieger mit diesem Gastbeitrag. Die Zahl der Opfer des Nationalsozialismus in und aus Gifhorn ist mindestens dreistellig – neun von ihnen wird seit vergangenem Jahr mit Stolpersteinen gedacht, zehn weitere Stolpersteine wurden Ende Oktober in Kästorf verlegt. Manfred Grieger legt dar, wie Verbrechen nicht nur „von oben“ kamen, sondern wie Menschen aus unserer Stadt sie eigenmächtig begangen.

Nationalsozialisten besaßen in der in politischer Hinsicht zuvor traditionell rechtskonservativ und welfisch orientierten Kreisstadt Gifhorn in der krisenhaften Endzeit der Weimarer Republik gute Voraussetzungen zur Etablierung ihrer Diktatur. Durch die langanhaltende Agrarkrise sahen große Teile der hiesigen bäuerlichen Bevölkerung in einem gesicherten Absatz zu angemessenen Preisen auf den örtlichen und regionalen Absatzmärkten, mithin in einer auf die Abkoppelung von der Weltwirtschaft abzielenden Autarkiepolitik zur Ausnutzung der heimischen landwirtschaftlichen Produkte und in finanziellen Hilfen für die Bauern eine möglichst von einem Agrardiktator herbeizuführende Umkehrung des Niedergangtrends. Die staatsbejahende Haltung der evangelischen Kirche, deren Pastorenschaft mehrheitlich eine antidemokratische und autoritäre Haltung an den Tag legte, ebenso wie der strikte Antikommunismus der hier nur eine Minderheit der Gifhorner Bevölkerung zugehörigen katholischen Kirche trugen zu der Vorstellung des städtischen Bürgertums bei, dass nur ein Diktator einen Ausweg aus der großen Gesellschaftskrise weisen könne.

Der ohnehin nicht sonderlich zahlreichen Arbeiterschaft war durch die zeitweilige Stilllegung der Glashütte und den Konkurs von Gewerbebetrieben der wirtschaftliche Boden entzogen. Bei vielen verstärkten sich nicht die Widerstandskräfte gegen den Abbau von errungenen sozialen und betrieblichen Anrechten, sondern eher die politische Lethargie und der individuelle Umgang mit den umgebenden Krisen. Kommunistinnen und Kommunisten als radikale Oppositionskraft gegen den Rechtsruck bildeten in Gifhorn nur eine kleine Minderheit. Sie träumten von der Revolution und einer Umgestaltung nach sowjetischem Muster, was ihren Einfluss etwa bei den Hausbesitzern zusätzlich minderte.

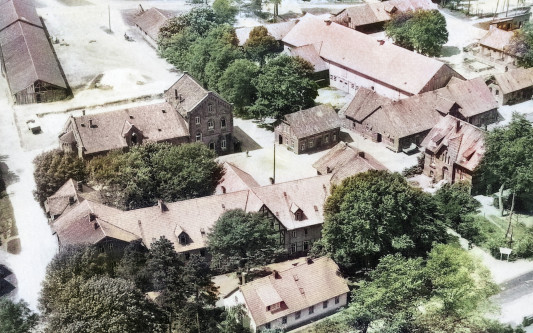

10.000 Menschen sollen bei der Feier zum 1. Mai 1933 auf der Bleiche in Gifhorn dabei gewesen sein.

Foto: Fotosammlung Stadtarchiv Gifhorn

Schon bei der letzten freien, allerdings von Saalschlachten überschatteten Reichstagswahl am 6. November 1932 erzielte die NSDAP in der Stadt Gifhorn unter den 2860 abgegebenen Stimmen einen Anteil von 46,4 Prozent, während im Reichsdurchschnitt 33,1 Prozent der abgegebenen Stimmen auf die NSDAP entfielen. Die SPD kam auf 28,0 Prozent, was ebenfalls oberhalb des Reichsdurchschnitts von 20,5 Prozent lag. Die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) fand 355 Wählerinnen und Wähler; ihr Stimmergebnis von 12,4 Prozent blieb dagegen hinter dem Reichsergebnis von 16,8 Prozent zurück. Die rechtskonservative Deutschnationale Volks-Partei (DNVP) blieb mit 6,3 Prozent ebenfalls hinter dem Reichsdurchschnitt zurück. Die 2,7 Prozent für die Deutsch-Hannoversche Partei illustrierten den Zerfall dieser monarchistischen Regionalpartei.

Die katholische Zentrumspartei, im Reich immerhin für 11,9 Prozent der Stimmen gut, besaß hier mit 24 Stimmen keinerlei Bedeutung.

Während die Novemberwahl 1932 der NSDAP eine Einbuße von zwei Millionen Stimmen bescherte und ihren politischen Aufstieg zu begrenzen schien, erreichte die NSDAP in Gifhorn zwar noch keine absolute Mehrheit, die radikale Rechte zusammen mit der DNVP jedoch gleichwohl. Während die bürgerliche Mitte verschwunden war, versammelte die untereinander allerdings unversöhnliche Linke aus SPD und KPD vor Ort rund ein Drittel der Wählerschaft.

Vor diesem Hintergrund bildete die Übertragung der Reichskanzlerschaft am 30. Januar 1933 an Adolf Hitler und die Bildung einer Koalitionsregierung mit der DNVP den Anlass für einen, wie es die Aller-Zeitung nannte, „grandiosen Fackelzug“ und den von einer großen Menschenmenge begleiteten „Jubel“. In das vom SA-Sturmbannführer Behm vorgegebene „Sieg Heil auf den obersten Führer und Reichskanzler“ stimmte die Menge jubelnd ein. Indem der Musikzug der SA-Standarte 232 zum Ende der Kundgebung das Studentenlied von 1820 „Ich hab mich ergeben mit Herz und mit Hand“ anstimmte, gab es der kommenden Zeit sein Signum. Ausdruck der neuen Ergebenheit war auch das Hitler aus Gifhorn telegrafisch übermittelte „Treuegelöbnis“.

Während öffentliche Kundgebungen und Versammlungen der Kommunisten am 2. Februar 1933 verboten worden waren und jeden Tag in der Lokalzeitung Berichte über Straßenschlachten und kommunistische Überfälle auf Nationalsozialisten erschienen, veranstaltete die NSDAP am 5. Februar 1933 zur Eröffnung ihres Wahlkampfes zu der auf den 6. März 1933 anberaumten Reichstagswahl in der Gifhorner Schützenhalle eine „Massenkundgebung“, zu der die „gesamte nationale Bevölkerung“ des Kreises eingeladen war. Die Gauleitung erteilte auch Weisung, dass alle Nationalsozialisten „geschlossen am Kirchgang“ teilzunehmen hatten. Am Abend veranstaltete die NSDAP-Ortsgruppe Gifhorn einen Deutschen Abend.

Der Stahlhelm schloss sich im Vollzug der Koalition der nationalen Konzentration den Kundgebungen an, sodass eine Einheitsfront der Rechtskräfte auftrat. Der am 5. Februar 1933 geäußerten Ankündigung von Ernst Lütge, des in Wedelheine beheimateten und später zum NSDAP-Kreisleiter aufsteigenden, starken Mannes in der Stadt Gifhorn, dass „alles Undeutsche im deutschen Volke niederzutreten“ war, folgten später Taten.

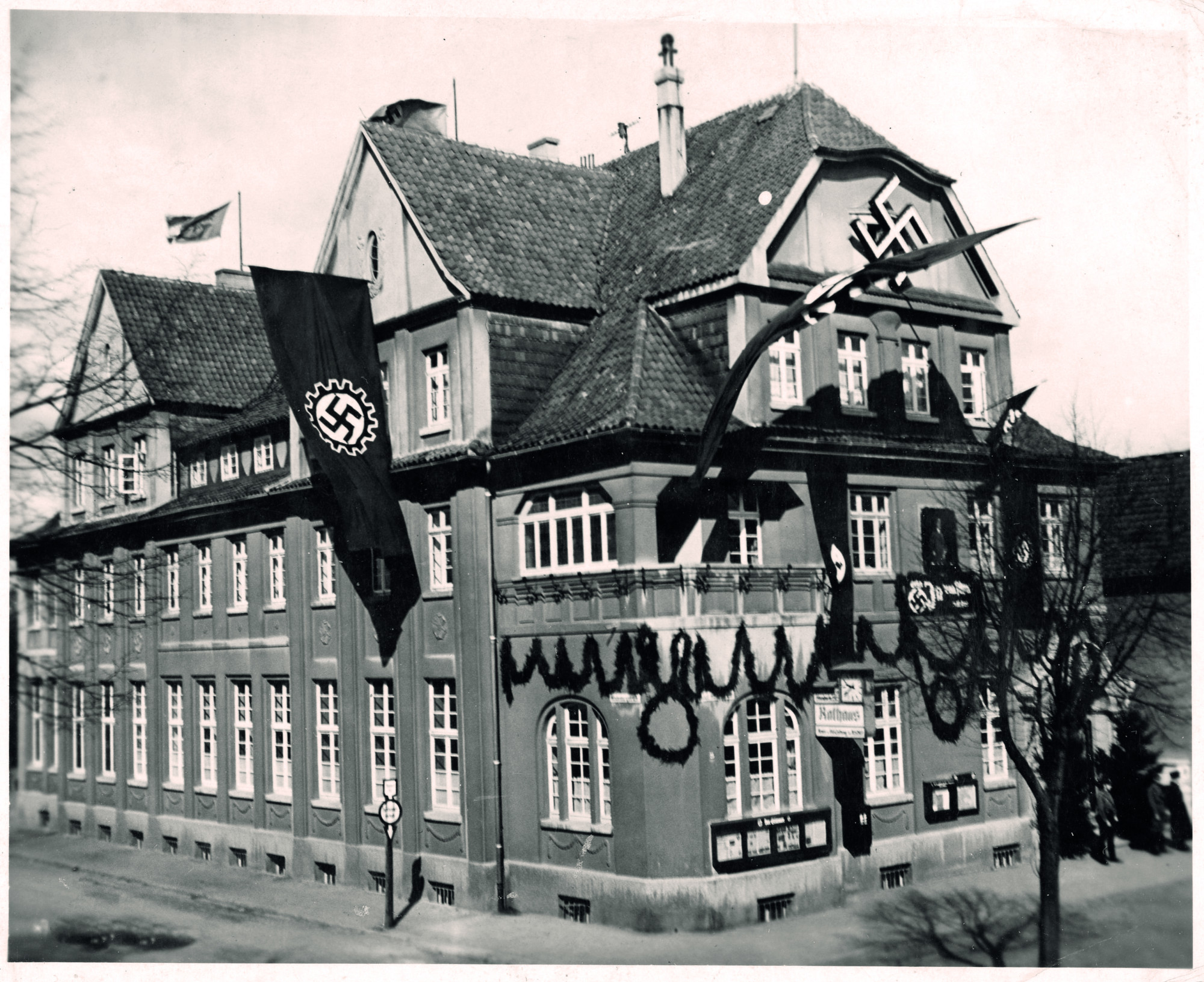

Das Gifhorner Rathaus – heute Haus des Handwerks – im Jahr 1938, geschmückt mit Hakenkreuzen, Fahnen und Girlanden.

Foto: Sammlung Harald Heinemann

Die Lokalzeitung zeichnete das Bild einer durch kommunistische Aufstände bedrohten Staatsordnung, die nur dank des harten Zugriffs von Polizei, SA- und SS-Kolonnen aufrechterhalten werden konnte. Die NSDAP stellte sich auch lokal als Ordnungsfaktor dar und führte ungehindert ihre Werbemaßnahmen durch. Auf der am 20. Februar 1933 vom als Obersteuersekretär tätigen NSDAP-Ortsgruppenleiter Alfred Uhde eröffneten Saalkundgebung im Schützenhaus schmähte NSDAP-Gauleiter Otto Telschow die Weimarer Republik als „Judenrepublik“, in der „Hochstapler und Banditen“ regiert hätten und „Korruption, Skandale“ an der Tagesordnung gewesen wären. Neben Juden und dem Kommunismus müsse auch der SPD der Kampf gelten, rief er unter dem Beifall der Anwesenden aus.

Telschow wollte aus der Beamtenschaft ungeeignete „Elemente“ entfernen und auch in der Justiz eine „Säuberung vornehmen“. Die Vision eines konformistischen Beamtenapparats und der Schleifung der an Recht und Gesetz gehaltenen, politisch unabhängigen Justiz zog auf. Voll des Eigenlobs über den Kampfesmut, die Entschlossenheit und Opferbereitschaft der Nationalsozialisten gedachte Telschow des Gifhorner Medizinalrats Dr. Friedrich Kahle als „alten, aber verkannten Vorkämpfers“, dessen „stille Arbeit“ in der Region zum „gewaltigen Aufschwung“ des Nationalsozialismus beigetragen habe.

Der weitere Wahlkampf stand unter dem Eindruck des Reichstagsbrands in der Nacht vom 27. auf den 28. Februar 1933, den die Nationalsozialisten als Fanal eines auf Befehl Moskaus begonnenen Umsturzversuchs der Kommunisten ausgaben und zur Einschränkung der individuellen Freiheitsrechte und zum Verbot der kommunistischen Betätigung nutzten.

Auch in Gifhorn wurden per Handschlag Personen aus den „nationalen Organisationen“ wie SA, SS und Stahlhelm als Hilfspolizisten verpflichtet, mit Gummiknüppel und Pistole ausgestattet und mit einem Tagesgeld von drei Reichsmark versehen. Zu der am 4. März 1933 abgehaltenen nationalen Kundgebung auf dem Marktplatz vor der Kirche St. Nicolai mit tausenden Teilnehmern trug auch Superintendent Böker mit Rede und Gebet bei.

Er war sich einig mit der Diagnose, dass das Versailler „Friedensdiktat“ Deutschland herabgewürdigt und die Moderne Sitte, Anstand und Gottglauben beschädigt habe. Das „Volk“ aber, das „von oben Hilfe“ erwarte, wolle die große Wende, nicht länger „am Boden liegen“, sondern „zurück zu Zucht und Sitte, zurück zu unserm Gott“. Die Reichstagswahl diene auch dazu, „mit eisernem Besen“ auszukehren. Als Lohn locke die „Volksgemeinschaft“, die die NSDAP ebenfalls als Ziel aller Bemühungen ausgegeben hatte, hier allerdings in der christlichen Variante „einig Volk von Brüdern – nur unter Gott“.

Durch die Übernahme der völkischen Rhetorik und programmatischer Fermente quasi auch mit kirchlichen Weihen versehen, erzielte die NSDAP bei der Reichstagswahl am 5. März 1933 in Gifhorn 1591 Stimmen und erreichte mit 53,5 Prozent der abgegebenen Stimmen die absolute Mehrheit. SPD und KPD blieben allerdings mit 824 bzw. 240 Stimmen auf Platz 2 und 3 mit einem Stimmenanteil von 27,7 bzw. 8,1 Prozent eine starke Minderheit von mehr als einem Drittel, wobei die SPD ihren Prozentanteil leicht ausbauen konnte und die KPD verfolgungsbedingte Verluste hinnehmen musste. Da die aus der DNVP hervorgegangene Kampffront Schwarz-Weiß-Rot ihren Anteil auf 7,4 Prozent leicht steigerte, verschob sich das politische Kräfteverhältnis unter Dominanz der NSDAP weiter nach rechts.

Bei der am 12. März 1933 abgehaltenen Kommunalwahl erreichte die NSDAP dagegen mit 44,1 Prozent keineswegs die absolute Mehrheit, da die Liste Beamte und Angestellte bzw. der rechtskonservative Block Schwarz-Weiß-Rot 11,8 bzw. 9,9 Prozent, also mehr als ein Fünftel der Stimmen auf sich vereinigten. Die SPD legte mit 30,7 Prozent gegenüber der Reichstagswahl sogar noch leicht zu, während sich der Abwärtstrend der KPD mit 3,5 Prozent weiter beschleunigte. Die NSDAP stellte fünf der elf Bürgervorsteher, die SPD entsandte mit Karl Bürmann, Theodor Bute, Ferdinand Herbst und Konsumverein-Geschäftsführer Richard Blume vier und die Liste Beamte und Angestellte sowie der Block Schwarz-Weiß-Rot jeweils einen Mandatsträger in das Bürgervorstehergremium. Im Gefühl des sicheren Sieges verbrannte die örtliche SA unter Sturmbannführer Behm am Mittag des Wahlsonntags die schwarz-rot-goldene Fahne der Gifhorner Schule als Symbol der verhassten Demokratie und Republik und führte auf diese Weise ihren diktatorischen Herrschaftsanspruch vor Augen.

In der konstituierenden Sitzung des Wahlgremiums am 23. März 1933 erklärte Kaufmann Erich Huppelsberg unter dem Beifall der meistenteils uniformierten Zuhörerschaft für die NSDAP-Vertreter, dass der „Parlamentarismus tot“ sei und die NSDAP als „Träger des neuen Deutschlands“ sich über gesetzliche Vorgaben und Traditionen hinwegsetzen wollte. Die drei anwesenden SPD-Vertreter sahen sich an den Rand gedrängt. Die in der gleichen Zeitungsausgabe erschienene Notiz, dass im Gifhorner Gefängnis 34 Gefangene einsaßen, nachdem aus der überfüllten Strafanstalt in Celle eine „größere Anzahl politischer Gefangener“ nach Gifhorn überstellt worden war, zeigte klar auf, dass die Etablierung der NS-Macht mit Haft und auch mit brutaler Härte durchgesetzt würde.

So sah es aus bei einer gemeinsamen Sitzung der Gifhorner Städtischen Kollegien (Bürgervorsteher) im „Dritten Reich“ mit Bürgermeister Ludwig Kratz (stehend).

Foto: Fotosammlung Stadtarchiv Gifhorn

Die neue Macht etablierte sich unter den Bedingungen einerseits von Verfolgungsangst und andererseits zur bereitwilligen Selbstunterstellung rasch. Der Geburtstag von Adolf Hitler am 20. April bildete den für Nationalsozialisten gegebenen Anlass, die vormalige Hauptstraße in Adolf-Hitler-Straße und den Platz vor der Wirtschaft „Weißes Ross“, dem Verkehrslokal der SA-Standarte 232, als Adolf-Hitler-Platz umzubenennen (heute Ceka-Brunnen). Den Zug von Fackelträgern durch die Straßen Gifhorns bezeichnete die Aller-Zeitung als von „Begeisterung“ getragenen „Triumphmarsch“, der erfolgreich zur Unterordnung aller nationalen Verbände der Stadt, darunter auch des Stahlhelms aufforderte. Neben den NS-Organisationen hatte auch der Kriegerverein seine Mitglieder im Vorhinein zur Teilnahme an der abendlichen Festveranstaltung im Schützensaal angehalten. Doch auch der Gifhorner Landrat Eugen von Wagenhoff und Bürgermeister Ludwig Kratz nahmen als Gäste an der Hitler-Ehrung teil – die staatlichen und städtischen Behörden waren nach dem Bericht der Aller-Zeitung „vollständig“ anwesend. Insoweit griff Landrat von Wagenhoff die Stimmung der allermeisten Gifhorner auf, wenn er Hitler rühmte, dass er „nur deutsch denkt und fühlt und sein ganzes Sinnen und Trachten nur dem Wohle des deutschen Volkes gilt“. Bürgermeister Kratz fand „kernige Worte“, dass es die Stadt Gifhorn nach der „Umwälzung“ als ihre „Ehrenpflicht betrachte, der nationalen Sturmbewegung Rechnung zu tragen“. Sogar in den Kästorfer Anstalten fand eine eindrucksvolle „Weihefeier“ statt.

In politischer Hinsicht strebten die Nationalsozialisten eine Zerstörung der kommunistischen und sozialdemokratischen Strukturen an und nahmen hierzu beispielsweise dem Konsumverein-Geschäftsführer Richard Blume die Arbeit, indem Ende April 1933 der Wäschereibesitzer und NSDAP-Senator Erich Huppelsberg an seine Stelle trat. Blume legte daraufhin am 24. April 1933 sein Mandat im Bürgervorstehergremium nieder. Karl Bürmann erklärte noch in der Sitzung mutig, dass der „Linken“ keine Möglichkeit zur Mitwirkung mehr eingeräumt würde und lehnte jegliche Verantwortung für die von der auch durch den Übertritt von Willi Leifert geschaffene NSDAP-Mehrheit eingeschlagene politische Richtung ab.

Bürmann erinnerte in der Sitzung daran, dass die mit großem Pomp angekündigte 1.-Mai-Feier vor „Jahrzehnten von den Gewerkschaften zum Feiertag erhoben worden sei“, erhielt aber zur Antwort, dass Hitler ihn der Arbeiterschaft „erneut geschenkt“ und „deutsch, national und sozialistisch“ ausgerichtet habe. Im Vorfeld der Großveranstaltung auf der Bleiche setzten die Mobilisierung und die Selbstverpflichtungen ein: Neben allen, in rascher Folge auch in Gifhorn entstehenden NS-Organisationen, erklärten beispielsweise der Lehrerverein oder die Sportvereinigung Gifhorn, sich geschlossen am 1. Mai beteiligen zu wollen. Bürgermeister Ludwig Kratz rief seinerseits am 27. April 1933 unter der Devise „Es lebe unser Volk und unser Reich!“ zur vollzähligen Teilnahme und zur Flaggung und Schmückung der Häuser und Straßen auf. Textilkaufmann Fritz Becker, der selbst zur NSDAP fand, hatte in Erwartung neuer Absatzmöglichkeiten in der Aller-Zeitung per Anzeige auf seinen Vorrat an schwarz-weiß-roten Fahnenstoffen und aufnähfertigen „Hakenkreuz-Platten“ hingewiesen.

An der Maifeierlichkeit nahmen nach Zeitungsberichten 10.000 Menschen teil, auf der Ernst Lütge in seiner Hauptrede die Parole „Vom internationalen Proletarier zum deutschen Arbeitertum!“ ausgab. Bürgermeister Ludwig Kratz, der die Anrede „Volksgenossen und Volksgenossinnen“ von seinem Vorredner übernahm, stimmte in die Lobpreisung des geeinten Volks ebenso ein wie Landrat von Wagenhoff, der „Hand- und Kopfarbeiter, Arbeitgeber und Arbeitnehmer“ aufforderte, die Reihen zu schließen, um „in gegenseitiger Anerkennung, Achtung und Liebe zu gemeinsamer Wiederaufbauarbeit am Vaterlande“ zusammenzukommen.

In der nächsten Sitzung der Bürgervorsteher am 12. Mai 1933 anerkannte die NSDAP, dass Bürgermeister Kratz „nunmehr sich freudig innerlich zu unserem Führer und Volkskanzler Adolf Hitler bekannt“ habe. SPD-Mann Theodor Bute legte sein Mandat nach seinem Beitritt zur Nationalsozialistischen Betriebszellen-Organisation nieder und verließ „unter stürmischem Beifall“ seinen Platz. Dagegen protestierte der von der SPD entsandte Bürgervorsteher Roland gegen seinen von Bürgermeister Ludwig Kratz ausgesprochenen Ausschluss, wurde aber vom SS-Scharführer Leinemann nach draußen geleitet. Die Opposition war mundtot gemacht und alsbald aus dem Bürgervorstehergremium verdrängt.

Der Allgemeine Gewerkschaftsbund, der im Rahmen seiner Anbiederungspolitik an die NS-Machthaber ebenfalls zur Teilnahme an den Feiertags-Aufmärschen aufgefordert hatte, musste am 2. Mai 1933 erkennen, dass die Nationalsozialisten die Gewerkschaften auflösten, die Gewerkschaftshäuser besetzten und nicht wenige Gewerkschaftsfunktionäre in Haft nahmen. Ihre symbolische Unterwerfung unter die neue Macht hatte ihre Eigenständigkeit nicht sichern können, vielmehr erhöhte die vormalige Unterstützung die Legitimität der nationalsozialistischen Herrschaft, die nach und nach möglichst alle Organisationen und Lebensbereiche dominieren und „gleichschalten“ wollte. Hierbei kam den NS-Machthabern auch auf lokaler Ebene zu Hilfe, dass die große Macht der zur Vorherrschaft Aufstrebenden die zuvor Unentschlossenen erheblich anzog, da sich viele im Kreise der Gewinner wohler fühlten. Wie stark dieser Angleichungssog ausfiel, zeigten beispielsweise die Ergebnisse der Reichstagswahl und der sogenannten Volksabstimmung am 12. November 1933. Durch das Ermächtigungsgesetz vom 24. März 1933 war die Gesetzgebungsgewalt auf Adolf Hitler übergegangen, sodass der Reichstag nunmehr eine Akklamationsbühne für die NS-Politik darstellte. Gleichzeitig wollte die Regierung den beabsichtigten Austritt aus dem Völkerbund durch eine Volksabstimmung legitimieren lassen. Nur 1,6 Prozent der Gifhorner Wählerinnen und Wähler versagten den NSDAP-Kandidaten ihre Stimme. Bei der Volksabstimmung war nur auf 0,9 Prozent der Wahlzettel das „Nein“ angekreuzt, 0,8 Prozent der abgegebenen Stimmen waren ungültig – das entsprach 32 bzw. 30 Personen. Die örtliche Gesellschaft war mit wenigen Ausnahmen innerhalb eines Jahres auf NS-Kurs eingeschwenkt und der „Stahlhelm“ wie auch andere Organisationen waren mit den NS-Gliederungen und angeschlossenen Verbänden fusioniert worden.

Der Trend zur Selbstunterstellung zeigte sich in Gifhorn beispielsweise in den zahlreichen Anträgen zur Aufnahme in die NSDAP, wobei ein zum 1. Mai 1933 in Kraft tretender Aufnahmestopp spätentschlossenen Opportunisten zeitweilig einen Riegel vorschob. So blieb beispielsweise Bürgermeister Ludwig Kratz in Anerkennung seiner systemkompatiblen Handlungen und Meinungsäußerungen als Parteiloser in seiner Funktion. Im Vorfeld seiner Amtszeitverlängerung trat er der NSDAP bei, sobald sich ihm 1937 durch eine Wiederöffnung für neue Mitglieder eine Möglichkeit bot. War die Bürgervorsteherversammlung durch die Übernahme aller Mandate durch die NSDAP alsbald ein Machtsicherungsgremium, ersetzten nach 1935 von der NSDAP-Kreisleitung bestimmte Senatoren (Ratsherren) die früher aus demokratischen Wahlen hervorgegangenen Einwohnervertreter. Auch die Kommune ordneten die Nationalsozialisten ganz nach dem Führerprinzip, wobei die NSDAP Durchgriffsrechte erhielt.

Den Ankündigungen nach wollte die NSDAP die beispielsweise durch den Versailler Frieden hervorgerufenen Benachteiligungen aus der Welt schaffen und die Lebensverhältnisse der „Deutschen“ durch vielfältige Vorrechte bessern. Auf völkischer Basis sollte eine soziale Homogenisierung in einer die Klassenunterschiede überwindenden „Volksgemeinschaft“ herbeigeführt, den Industriearbeitern Lohn und Brot, den Bauern Finanzhilfen, gesicherter Absatz und Anerkennung und dem Gewerbe und Handel Aufträge und Einnahmen verschafft werden. Zur kurzfristigen Minderung der grassierenden Arbeitslosigkeit kamen der zuvor Arbeitslose beschäftigende Arbeitsdienst beim Bau des Mittellandkanals, beim Straßen- oder Brückenbau sowie bei Meliorationsarbeiten zum Einsatz. Öffentliche Neubauten, aber genauso gut die Abstrahleffekte der Militarisierung oder der wieder in Gang kommende Siedlungsbau führten zu einer wirtschaftlichen Belebung, die durch Hebung der Einkommen auf das politische Haben-Konto der NSDAP einzahlte und für eine breite Regimeloyalität sorgte. Die ständige Betonung des „Deutschen“ gründete in einer völkischen Inklusionsstrategie, die mit einer Exklusionspolitik alles „Undeutschen“ kombiniert war. Die Entscheidung über das Dazugehörige und die Hinzugelassenen oblag der NSDAP und ihren vielfältigen Organisationen von der NS-Frauenschaft über SS und SA bis hin zum Nationalsozialistischen Rechtswahrerbund oder dem Nationalsozialistischen Lehrerbund. Die als „undeutsch“ bewertete Literatur der städtischen Leihbücherei, die nach der Mitteilung des städtischen Bücherwarts, des Lehrers Waßmann, als „Schmutz und Schund ausgemerzt“ gehörten, sollte nach dem Beschluss der Bürgervorsteher vom 12. Mai 1933 „öffentlich verbrannt“ werden. Auch sollte ermittelt werden, wer die Beschaffung dieser Bücher veranlasst hatte.

Über die aggressiv antikommunistische, antisemitische und überhaupt rassistische Ausrichtung des Nationalsozialismus konnten angesichts der öffentlichen Propaganda, Verlautbarungen, Vortragsveranstaltungen und Maßnahmen keine Zweifel bestehen. Da die übergroße Mehrheit der Bevölkerung auch in Gifhorn den ideologischen und politischen Kurs der Nationalsozialisten befürwortete und sogar die augenfälligen Diskriminierungen ihrer jüdischen Nachbarn ebenso unterstützte wie die selbstverständliche Heranziehung von ausländischen Zwangsarbeitern für kommunale, betriebliche und private Belange, bestand selbst bei der bis zur Todesauslieferung führenden Herabwürdigung der ethnisch hierarchisierten und entrechteten Ausgegrenzten eine lokale Form der „Zustimmungsdiktatur“ (Götz Aly).

„Den Opfern der NS-Herrschaft gehört der Respekt des demokratischen Gemeinwesens Gifhorn, das die lokale Zukunft nicht auf Verleugnung, Vertuschung und Verharmlosung basieren will.“ Foto: Nigel Treblin

Prof. Dr. Manfred Grieger, Historiker

Denn die Diskriminierung von Personen wegen ihrer jüdischen Herkunft war ungeachtet ihrer langjährigen Verwurzelung in Gifhorn wie in anderen Städten einerseits Sache der rassistischen Radikalen in der NSDAP oder der Hitler-Jugend. Andererseits ordnete die Stadtverwaltung auf dem Verwaltungsweg Benachteiligungen zur Untergrabung der wirtschaftlichen Existenz etwa des Schlachters Erich Lehmann an, der, weil seine Mutter als Jüdin geboren worden war, als „Mischling 1. Grades“ galt. Die kommunalen Anordnungen zur Schließung seines kleinen Schlachtbetriebs erwiesen sich bereits zu NS-Zeiten sogar als rechtswidrig, wie der Beschluss des Sparkassenvorstands, Konten von jüdischen Eigentümern ohne formelle Rechtsgrundlage zu sperren. Das geschah ohne Anweisung von oben, sondern auf eigenmächtige Initiative von antisemitischen Entscheidern auf der Lokalebene. Manche wie Willy Redlich und seine Ehefrau Anna sahen im Suizid ihren Ausweg, um sich der immer enger um sie zusammenziehenden Schlinge zu entziehen. Die im Holocaust endende Judenverfolgung brachte auch Gifhorner Jüdinnen wie Bertha Müller verwitwete Lehmann den Gastod im Vernichtungslager Auschwitz. Dass ihr Besitz dem Reich verfiel und ihre Sessel zum einen Teil im Finanzamt Gifhorn Verwendung fanden, während ein „Ausgebombter“ aus Hannover ihre anderen Möbel und Haushaltsgegenstände zum niedrigsten Preis ersteigerte, zeigt, dass die deutsche Kriegsgesellschaft vom Judenmord auch ganz individuell profitierte.

Von alldem wollten viele Gifhorner damals nichts gewusst haben und im Nachkrieg nichts mehr hören. Zugegebenermaßen sehr spät hat sich aber doch in den vergangenen Jahren eine andere Haltung eingestellt. Gerade weil über politisch Verfolgte derzeit, einmal abgesehen von dem im Gifhorner Amtsgerichtsgefängnis zu Tode gekommenen Max Habermann, einem Widerständler aus dem Gewerkschafterkreis des 20. Juli, nur wenige Kenntnisse vorliegen und darüber hinaus die Formen und Ergebnisse sozialer Ausgrenzung noch weithin im Dunkeln liegen, lohnen die Aufklärung der Geschehnisse und das ehrende Gedenken an diejenigen, die Leben und Freiheit verloren und dem NS-Regime widerstanden haben sowie dessen Gewalt und Willkür ausgeliefert waren.

Den Opfern der NS-Herrschaft, darunter die von NS-Medizinverbrechen Betroffenen, gehört der Respekt des demokratischen Gemeinwesens Gifhorn, das die lokale Zukunftsgestaltung nicht auf Verleugnung, Vertuschung und Verharmlosung basieren will.

Dieser Text ist Teil der Broschüre „Stolpersteine in Gifhorn“, kostenfrei erhältlich im Stadtarchiv und in der Stadtbücherei.

Die Forschung zu Opfern des Nationalsozialismus in und aus Gifhorn geht weiter. Hinweise sammelt das Kulturbüro der Gifhorner Stadtverwaltung:

Tel. 05371-88226

kultur@stadt-gifhorn.de