Archäologie

Diese Geheimnisse wurden 2023 gelüftet: Der Gifhorner Kreis- und Stadtarchäologe Dr. Ingo Eichfeld referiert am 9. Januar

Ingo Eichfeld Veröffentlicht am 04.01.2024

Keine Angst vor Staub und Sand: Nach der Ausgrabung schließt sich für Gifhorns Kreis- und Stadtarchäologe

Dr. Ingo Eichfeld die Büroarbeit an. Artefakte müssen gesäubert und bestimmt, Pläne gezeichnet werden.

Foto: Privat

Pharaonen-Grabkammern in Ägypten, die untergegangene Weltstadt Tenochtitlán in Mexiko, das fast komplett vom Vulkan Vesuv zerstörte Pompeji in der Nähe von Neapel – denkt man an die Archäologie, sind es vor allem internationale Sensationen, die einem einfallen. Doch auch in Stadt und Landkreis Gifhorn gibt‘s allerhand Entdeckungen zu feiern. Davon zu berichten weiß der Gifhorner Kreis- und Stadtarchäologe Dr. Ingo Eichfeld. Vor seinem Vortrag am 9. Januar, im Gifhorner Schloss blickt er in einem Gastbeitrag für KURT auf die spannendsten Ausgrabungen und Funde des zurückliegenden Jahres.

„Doppelt lebt, wer auch Vergangenes genießt.“ (Marcus Valerius Martialis, 40 bis 103/104 n. Chr.). Schon die alten Römer wussten, dass die Vergangenheit einen besonderen Reiz auf uns ausübt. Dies gilt auch und gerade für die Beschäftigung mit den materiellen Hinterlassenschaften, den stummen Zeugen der Vergangenheit, die aus mehr oder weniger fernen Zeiten zu uns kommen. Der traditionelle Jahresrückblick der Kreis- und Stadtarchäologie richtet den Blick wie immer auf die archäologischen Neufunde und Entdeckungen, die im Laufe des zurückliegenden Jahres in Stadt und Landkreis Gifhorn ans Tageslicht gekommen sind. Was wurde im vergangenen Jahr gefunden? Was erzählen uns die Neufunde über die Geschichte unserer Region? Wo liegen die Grenzen ihrer Aussagekraft? Und wie lässt sich das alles in einen größeren Forschungskontext einordnen?

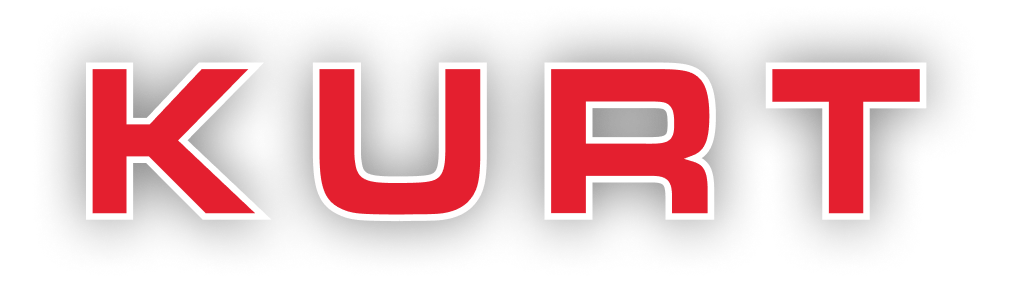

Diente dieser ausgehöhlte Eichenstamm tatsächlich einmal als Boot? Gefunden wurde er in Lüben bei Wittingen.

Foto: Privat

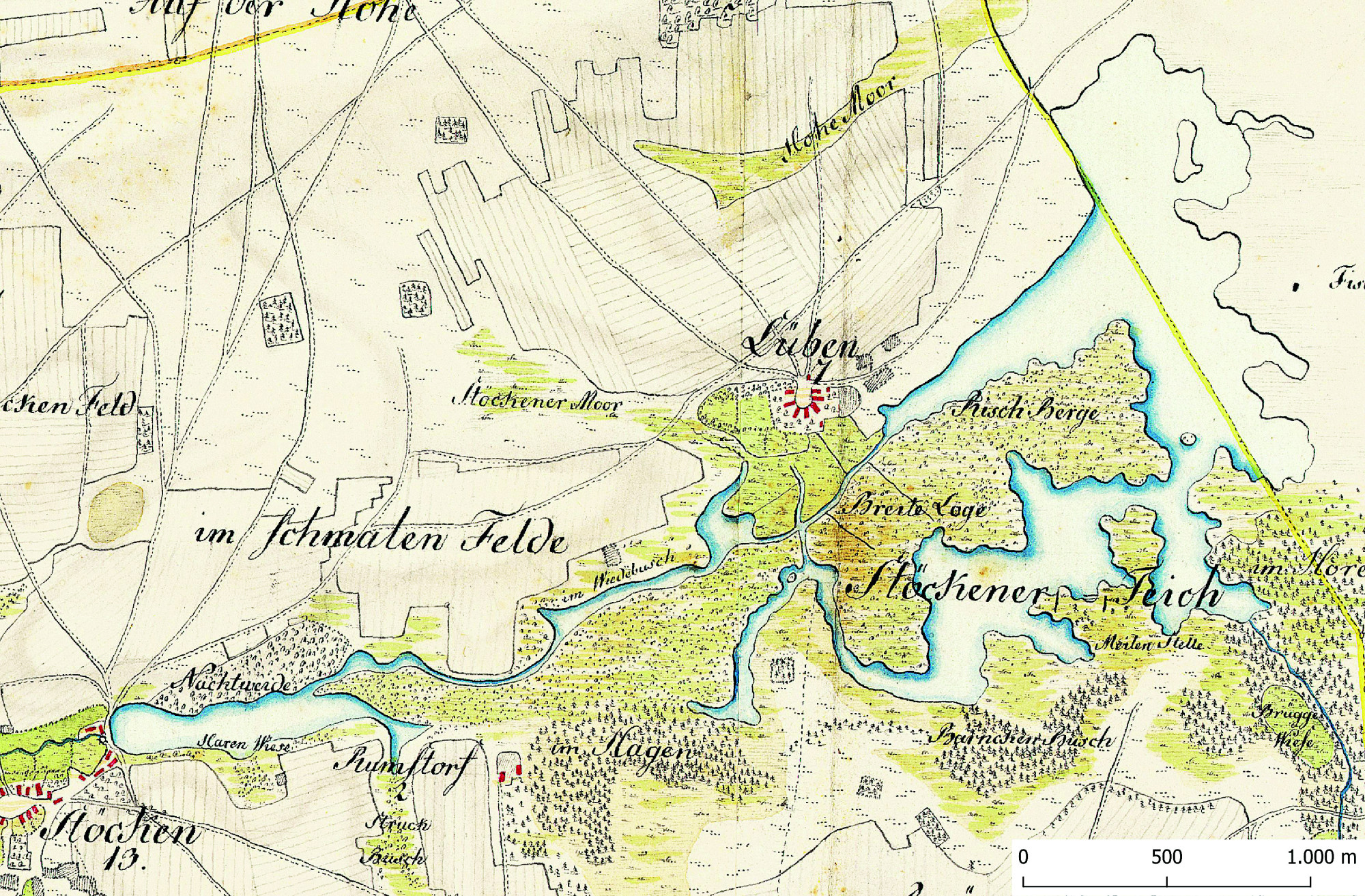

Viele Dinge, die aus alter Zeit überliefert sind, erscheinen uns heute rätselhaft. Sie sind ein Hinweis darauf, dass die Menschen vergangener Epochen ihr Leben und ihren Alltag anders gestaltet haben als wir. Ein Beispiel hierfür sind zwei große ausgehöhlte Eichenstämme, die seit langer Zeit auf zwei Höfen im Dorf Lüben bei Wittingen aufbewahrt werden. Wie alt sind die beiden Eichenstämme? Handelt es sich tatsächlich um Einbäume, mit denen sogenannte Grasfischer über den heute längst verschwundenen Stöckener Teich geschippert sind?

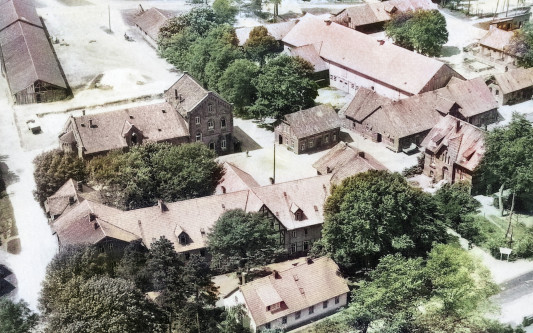

Der Stöckener Teich befand sich südöstlich des Dorfes Lüben. Heute ist von ihm nicht mehr viel geblieben, ähnlich der Stöckener Badeanstalt.

Foto: Privat

Da die Enden der beiden Stämme bei ihrer Herstellung vergleichsweise glatt abgesägt wurden, konnte ihr Alter mit Hilfe der Dendrochronologie zweifelsfrei bestimmt werden. Die Untersuchung ergab, dass die verwendeten Hölzer um 1541 beziehungsweise 1546 geschlagen worden sind, also vor fast 500 Jahren. Als die beiden Eichen gefällt wurden, war der Stöckener Teich noch vorhanden. Aber waren die Eichenstämme wirklich als Wasserfahrzeuge zu gebrauchen? Oder könnten sie nicht auch ganz anderen Zwecken gedient haben? Anhand von Vergleichsbeispielen soll dieser Frage nachgegangen werden.

Zu den spannendsten Entdeckungen des Jahres 2023 gehören rund zwei Dutzend Feuergruben, die beim Bau einer Windenergieanlage bei Weddersehl angetroffen wurden. In den Feuergruben lagen brandrissige Steine und Holzkohle, jedoch keine Funde aus Keramik, Feuerstein oder Metall. Daher müssen auch in diesem Fall naturwissenschaftliche Methoden dabei helfen, das Alter zu bestimmen. Ob das Ergebnis der C14- respektive Radiokarbondatierung bis zum Vortrag Anfang Januar vorliegt, ist noch nicht ausgemacht. Wenn die Ergebnisse eintrudeln, lässt sich sagen, ob die neu entdeckte Fundstelle zu den geheimnisvollen vorgeschichtlichen Feuergrubenplätzen gehört, die mit Berechtigung zu den sogenannten letzten großen Rätseln der Archäologie gezählt werden.

Die wenigsten Fundstücke bei den Grabungen für die Sassenburg sind eindeutig. Diese Konstruktion auf der Sohle des Grabens gibt Rätsel auf.

Foto: Privat

Die angesprochenen Fundstellen treten vornehmlich zwischen etwa 1000 und 500 v. Chr. auf, also in der jüngeren Bronzezeit und der älteren vorrömischen Eisenzeit. Ihre Verbreitung erstreckt sich von Südskandinavien bis Norddeutschland, wobei Weddersehl zu den südlichsten Plätzen gehören würde. Welche Funktion die Feuergruben hatten, ist nicht klar. Häufig werden sie als Grill- oder Kochinstallationen gedeutet, in denen Feuer gesetzt wurde, um etwa Fleisch oder andere Speisen zuzubereiten. Da sich die Gruben meist weit abseits der gleichzeitigen Siedlungen befanden und über Jahrhunderte genutzt worden sind, wird eine rituelle Deutung zum Beispiel im Zuge von Festmählern oder Opferhandlungen größerer Gemeinschaften diskutiert.

Dass Archäologie eher eine Frage der Geduld ist und eben nicht, wie der im Juni 2023 gestartete „Indiana-Jones“-Film suggeriert, pure Action und Abenteuer, zeigen auch die Untersuchungen an der Ringwallanlage Sassenburg. Zur Erinnerung: Unter dem Motto „Ehrenamt trifft Wissenschaft“ wird die östlich von Gifhorn gelegene Befestigung bereits seit 2019 durch die Kreis- und Stadtarchäologie zusammen mit Studierenden der Archäologie der Universität Leipzig und den Mitgliedern der Archäologischen Arbeitsgemeinschaft im Museums- und Heimatverein Gifhorn erforscht. Im Jahr 2023 wurden die Forschenden unter anderem von der VGH Stiftung unterstützt, ohne die die geplante Grabungskampagne nicht möglich gewesen wäre.

Durch die Mitglieder der Archäologischen Arbeitsgemeinschaft und ihre Funde aus der Stadt und dem Landkreis Gifhorn lernen wir unsere Vergangenheit besser kennen.

Foto: Privat

Schon die Ausgrabungen der Vorjahre brachten nicht nur völlig neue Erkenntnisse über die Bauweise der Anlage, sondern zeigten auch, dass die Befestigung einem verheerenden Brand zum Opfer gefallen ist. Dank sehr guter Erhaltungsbedingungen ließ sich ermitteln, dass die zum Bau genutzten Hölzer wahrscheinlich im Winter 994/995 n. Chr. geschlagen worden sind. Der Bau der Sassenburg fällt damit in die politisch unruhige Zeit nach 983, als sich ein slawisches Bündnis unter der Führung der Lutizen erfolgreich gegen die sächsische und christliche Herrschaft erhob. Doch auch zu anderen Zeiten hat die strategisch günstig gelegene Aller-Flussinsel immer wieder Menschen angezogen, wie Funde von der Steinzeit bis ins späte Mittelalter eindrucksvoll belegen.

Die Grabungen des Jahres 2023 auf der Sassenburg aus der Vogelperspektive. Im Fokus standen die Lokalisierung des Burgtores und die Frage nach der Nutzung des Geländes zwischen Ringwallanlage und Aller.

Foto: Privat

Im wissenschaftlichen Fokus der diesjährigen Grabungskampagne standen die Lokalisierung des Burgtores und die Frage nach der Nutzung des Geländes zwischen Ringwallanlage und Aller. Der Beantwortung dieser beiden Fragen ist das Team in diesem Jahr ein gutes Stück nähergekommen. So ließ sich zeigen, dass eine zunächst als mögliche Eingangssituation gedeutete Lücke im heutigen Wallverlauf wohl auf moderne Bodeneingriffe zurückzuführen ist. Etwas weiter südlich stießen die Forschenden hingegen auf die Überreste tiefer Pfosten, die zu einer

Torkonstruktion gehört haben könnten. Da der Graben genau an dieser Stelle, also zwischen dem mutmaßlichen Tor und der vorgelagerten Erhebung, unterbrochen gewesen ist, könnte hier der Eingang zur Burg gelegen haben.

Bislang keine plausible Erklärung gibt es für eine Struktur, die ganz am Ende des Grabens entdeckt wurde. Eine unscheinbare Verfärbung unterhalb der letzten Verfüllschicht entpuppte sich bei genauer Betrachtung als Konstruktion aus einer kurzen Holzbohle und mehreren Steinen. Möglicherweise diente die kleine Konstruktion dazu, ansteigendes Grundwasser einzufangen und abzuschöpfen.

Ein seltener Fund aus dem Landkreis Gifhorn: Ein Schlüsselhaken mit der Darstellung der Heiligen Margarethe.

Foto: Privat

Dass die Sassenburg nicht isoliert zu betrachten ist, steht seit der ersten Grabungskampagne fest. So existieren mit der Burg bei Wahrenholz und der bis heute nicht sicher lokalisierten Mundburg bei Müden an der Aller wenigstens zwei Anlagen, die ebenfalls am Ende des 10. Jahrhunderts vom Hildesheimer Bischof Bernward zum Schutz seines Bistums gegen Slawen und Wikinger errichtet worden sind. Eine weitere Befestigung, die den beiden Anlagen und der Sassenburg ähnelt, ist die sogenannte Dammburg bei Wentorf. Holzkohle aus dem Wallkörper dieser Anlage, die im Frühjahr 2023 durch Bohrungen der Archäologischen Arbeitsgemeinschaft erstmals näher in Augenschein genommen wurde, ermöglicht eine erste Zeitbestimmung. Die vom Heimatverein Hankensbüttel finanzierte C14-Datierung lässt annehmen, dass die Anlage ebenfalls im 9. oder 10. Jahrhundert erbaut worden ist.

Untersuchungen wie an der Sassenburg oder an der Dammburg bei Wentorf stellen im Alltagsgeschäft der Kreis- und Stadtarchäologie die Ausnahme dar. Wie im Fall der bereits erwähnten Feuergruben bei Weddersehl werden die meisten archäologischen Untersuchungen im Vorfeld oder im Zuge von Baumaßnahmen durchgeführt. Eine solche Untersuchung erfolgte im Rahmen der Erschließung des Baugebietes Rehbohm im Gifhorner Ortsteil Neubokel. Auffälligkeiten in Luftbildern ließen dort eine archäologische Fundstelle vermuten, was sich bei einer Sondage im Vorfeld der anstehenden Erdarbeiten bestätigte. Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen, dass die Landschaft im Laufe des Mittelalters grundlegend umgestaltet wurde.

Ein spannendes Kapitel des geplanten Vortrags bilden wie immer die archäologischen (Zufalls-)Entdeckungen, die der Kreis- und Stadtarchäologie im Laufe des Jahres gemeldet worden sind. In diesem Jahr reicht das Spektrum von vorgeschichtlichen Schmuck- und Trachtbestandteilen aus der Bronze- und Eisenzeit über Gewandschließen der ersten Christen bis zu einem besonderen Schlüsselhaken der frühen Neuzeit. Es ist also für jede und jeden etwas dabei. Lassen Sie sich gerne überraschen.

Vortrag von Kreis- und Stadtarchäologe Dr. Ingo Eichfeld:

„Ausgrabungen und Neuentdeckungen im Landkreis Gifhorn – Ein Rückblick auf das Jahr 2023“

Dienstag, 9. Januar

19 Uhr, Rittersaal im Schloss

Schlossplatz 1, Gifhorn

Eintritt frei

Spenden für die Archäologische Arbeitsgemeinschaft willkommen