Stolpersteine

Auch nach dem Krieg bleibt er ein Getriebener: Paul Bartkowiak war Wanderarbeiter in Kästorf, später verliert sich seine Spur

Katharina Gries Veröffentlicht am 03.05.2025

Ein Stolpersteine auf dem Gelände der Kästorfer Diakonie erinnert an Paul Bartkowiak.

Foto: Mel Rangel

Die nationalsozialistischen Pläne sahen Krieg, Zerstörung und Auslöschung vor. Um den sogenannten Volkskörper aus Sicht der Nazis „reinzuhalten“, trafen die Angriffe nicht nur ausgemachte Feinde außerhalb, sondern auch innerhalb des eigenen Staates. Stolpersteine in unserer Stadt erinnern an die Opfer dieses Rassenwahns. Die Biographien stellt KURT in einer Serie vor. In einem Gastbeitrag schildert Katharina Gries von der Historischen Kommunikation der Dachstiftung Diakonie diesmal die Geschichte von Paul Bartkowiak.

Über das frühe Leben des am 31. Januar 1904 in Groß Mochbern bei Breslau im heutigen Polen geborenen Paul Bartkowiak ist nur wenig bekannt. Er war der Sohn des Fabrikarbeiters Johann Bartkowiak und besuchte ab April 1910 die Katholische Schule zu Groß Mochbern, die er im März 1918 nach der dritten Klasse mit überwiegend genügenden Noten verließ. Daraufhin arbeitete er eine Zeit lang in verschiedenen landwirtschaftlichen Betrieben.

Am 30. Oktober 1935 kam er als Wanderarbeiter in die Arbeiterkolonie Kästorf. Hier wurde Paul Bartkowiak Anfang Dezember desselben Jahres wie viele andere Bewohner der Kästorfer Anstalten von Anstaltspsychiater Dr. Walter Gerson untersucht. Gerson stellte bei Bartkowiak eine starke Schwerhörigkeit auf beiden Ohren fest und diagnostizierte „Imbezillität“ und „angeborenen Schwachsinn“. Seine Diagnose folgte den Kriterien des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, das am 14. Juli 1933 erlassen worden war.

Schwachsinn galt als eine Erbkrankheit, die durch Unfruchtbarmachung „auszumerzen“ sei. Anstaltsvorsteher Martin Müller reichte das psychiatrische Gutachten und eine Einverständniserklärung über die Unfruchtbarmachung, die Paul Bartkowiak selbst unterschrieben hatte, beim Gifhorner Gesundheitsamt ein und bat Amtsarzt Dr. Bernhard Franke darum, einen Antrag auf Unfruchtbarmachung zu stellen. Am 26. Januar 1936 trafen die von Franke eingereichten Unterlagen beim Erbgesundheitsgericht Hildesheim ein, am 4. Februar verließ Bartkowiak die Kästorfer Anstalten, um auf Wanderschaft zu gehen.

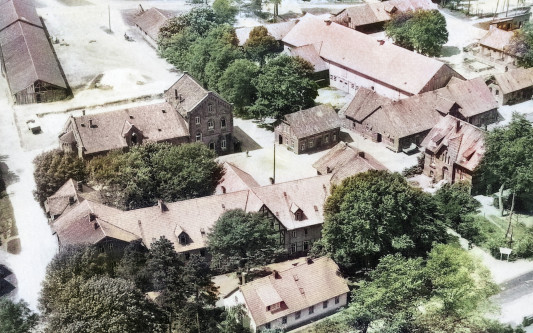

In der Arbeiterkolonie wurden die Wanderarbeiter etwa bei der Feldarbeit und der Gemüseernte eingesetzt. Beide Aufnahmen entstanden in den 30er Jahren.

Foto: Sammlung Archiv der Dachstiftung Diakonie / Kolorierung: KURT Media via Photoshop Neural Filters

Das Erbgesundheitsgericht Hildesheim wusste nichts von seinem Abgang und bestellte einen Monat später, am 4. März, eine Pflegschaft für Paul Bartkowiak, die der Hausvater der Arbeiterkolonie, Wilhelm Schmertmann, übernahm. Es fiel dem Gericht offenbar auf, dass Paul Bartkowiak zwar eine Einverständniserklärung unterschrieben hatte, aber nach Gersons Gutachten eine Verständigung mit ihm gar nicht möglich war. Letztlich beschloss das Erbgesundheitsgericht am 26. März 1936 die Unfruchtbarmachung Paul Bartkowiaks und begründete dies unter anderem mit seinem „mangelhaften“ Schulzeugnis, obwohl die überwiegend genügenden Noten dem Gericht bekannt waren. Weil der Gerichtsbeschluss nicht zugestellt werden konnte und Bartkowiaks Aufenthaltsort nicht bekannt war, fragte das Gericht unter anderem den Zentralvorstand deutscher Arbeiterkolonien in Lobetal nach seinem Verbleib, doch niemand wusste, wo Bartkowiak sich aufhielt. Schließlich wurde er zur Fahndung ausgeschrieben.

Knapp vier Monate später, im Juli 1936, meldete die Hessische Polizeidirektion in Mainz, dass Bartkowiak einige Tage in der Herberge zur Heimat in Mainz verbracht hatte. Als diese Information das Erbgesundheitsgericht Hildesheim erreichte, war Paul Bartkowiak jedoch bereits nach Worms weitergereist. Daraufhin konnte sein Aufenthaltsort erneut ein halbes Jahr lang nicht ermittelt werden, bis er zu Beginn des Jahres 1937 aus freien Stücken in die Arbeiterkolonie Kästorf zurückkehrte.

Da Bartkowiak sich weigerte, die Unfruchtbarmachung durchführen zu lassen, wurde er am 5. Februar 1937 auf Anordnung des Gifhorner Medizinalrats Dr. Bernhard Franke gegen seinen Willen in das Krankenhaus Marienstift in Braunschweig gebracht.

Gleich am nächsten Tag wurde dort die Unfruchtbarmachung durchgeführt, Paul Bartkowiak am 12. Februar aus dem Krankenhaus entlassen.

Das Kästorfer Altersheim Haus Abend im Jahr 1956. Zwei Mal für kurze Zeit war Paul Bartkowiak hier eingeschrieben.

Foto: Sammlung Archiv der Dachstiftung Diakonie

Über sein weiteres Leben ist nur wenig bekannt. Im Juli 1940 forderte das Staatliche Gesundheitsamt Dachau seine Akte zum Zweck einer Musterung an, danach verliert sich erneut seine Spur. Dann, im Jahr 1965, kehrte Paul Bartkowiak in die Kästorfer Anstalten zurück. Am 20. Oktober zog er in das Haus Abend der Kästorfer Altenhilfe. Im darauffolgenden Mai verließ er Kästorf wieder, um nach Großerlach in Baden-Württemberg zu ziehen, kehrte aber am 25. Juni 1968 noch einmal in das Haus Abend ein.

Schon knapp zwei Wochen später verließ er Kästorf jedoch endgültig und zog nach Ammeloe im Kreis Vreden in Nordrhein-Westfalen, nahe der niederländischen Grenze. Hier war er in Köckelwick gemeldet, wahrscheinlich in der Arbeiterkolonie St. Antoniusheim, bis er am 6. Mai 1969 nach Sende, heute im Kreis Gütersloh, weiterzog, wo er bereits im Jahr 1959 einmal gelebt hatte. Es ist anzunehmen, dass Paul Bartkowiak auch nach seinem Aufenthalt in Sende niemals lang an einem Ort blieb: Seine Meldekarte, die im Stadtarchiv in Vreden aufbewahrt wird, verortet ihn zwischen 1958 und 1969 unter anderem in Diepholz, Bielefeld und dem heutigen Bad Saulgau. Allein in dieser Zeit zog er mehr als zehnmal um. Sein weiterer Verbleib nach 1969 ist ungeklärt, Angehörige sind nicht bekannt.

Dieser Text ist Teil der Broschüre „Stolpersteine in der Diakonie Kästorf“, kostenfrei erhältlich im Stadtarchiv, in der Stadtbücherei und bei der Diakonie in Kästorf.

Die Forschung zu Opfern des Nationalsozialismus geht weiter.

Hinweise sammelt das Kulturbüro:

Tel. 05371-88226

kultur@stadt-gifhorn.de